―調節卵巣刺激法の基本―

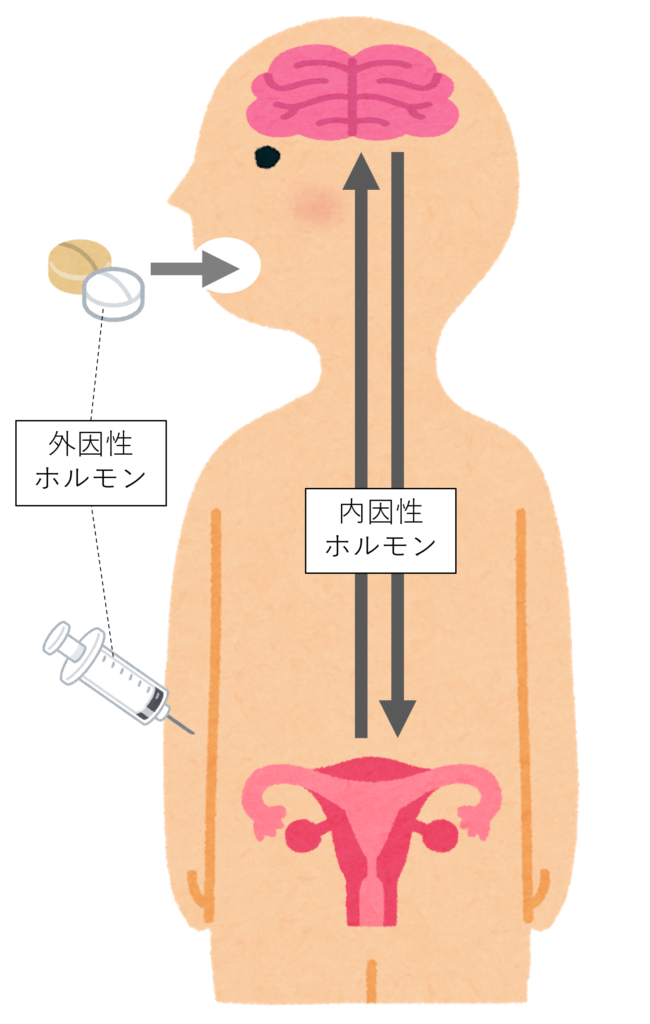

体内で分泌されているホルモンを内因性ホルモン、誘発剤の投与によって外から入れているホルモンを外因性ホルモンといいます。

- 卵胞発育

- 排卵抑制

- 排卵誘発

卵胞発育と排卵抑制にはクロミッドやレトロゾールなどの飲み薬、GnRHアゴニスト製剤のような点鼻薬、FSH製剤やhMG製剤などの注射があります。

それぞれ作用する為の経路が違うため、投与方法によって吸収率は違いますし個人差もあります。なので同じ効果を持つ誘発剤でも補うように組み合わせて使用することもあります。

排卵誘発を担う薬剤にはhCG製剤(注射)とGnRHアゴニスト製剤(点鼻薬)※があります。hCG製剤はOHSS(卵巣過剰刺激症候群)※※のリスクを高めるため、特に多くの卵胞発育が期待できる場合はGnRHアゴニスト製剤を選択します。

※同じ薬剤でも使用するタイミングによって役割が変わることがあります。

※※OHSSについてはこちらの記事をご参照ください。

- 誘発開始前

- 誘発中

- 採卵後

今回はここまで!

次回は6月の検査室だよりにて実際に行っている誘発方法についてお話しする予定です。

皆さんこんにちは!

今回は採卵に向けた誘発(調節卵巣刺激法)について、実際の方法を説明する前に用語や誘発剤の働き、来院時の流れ等、基本的なお話をします。

排卵周期の基本については以前お話しているので、ぜひこちらの記事を併せて読んでいただくとより分かりやすいかと思います。